来源:深圳华锐视点 时间:2025-05-20 11:15 浏览量:901

在传统的地理教学中,教师往往需要借助地图、图片和视频来帮助学生理解复杂的地理结构、气候变化和人文地理现象。但由于受限于二维呈现和抽象讲解,学生常常难以真正形成空间感知和结构理解。如今,随着VR虚拟现实技术在教育中的广泛应用,地理课堂发生了深刻变革。被誉为“公开课神器”的VR教学手段,利用VR展厅的形式,让地理知识不再是静态描述,而成为学生可以“亲身走访”的动态世界。

高山峡谷真实可触:立体地貌走进课堂。

地理课本中提到的“喀斯特地貌”“大峡谷”“褶皱山脉”等名词,通常让学生望而生畏,难以形成直观印象。而通过VR技术,学生可以沉浸在虚拟的地理环境中,比如“飞跃”科罗拉多大峡谷,从高空俯瞰河流切割地貌的壮观场景;又或是“穿行”贵州的喀斯特地貌,观察溶洞、石林和天坑的真实形态。这种直观体验,比任何一张地图、一段讲解都更具冲击力和教育意义。

世界气候带一站式了解:让气温和降水“动”起来

气候带分布是地理课中的重点内容,传统教学往往通过表格和颜色区分让学生死记硬背。而在VR中,学生可以亲临热带雨林、亚寒带针叶林、温带季风区等不同气候区域,感受阳光、降雨、湿度等自然条件的变化。例如,在模拟的“赤道雨林”中,学生可以看到茂密植被与频繁降雨;而在“撒哈拉沙漠”,则感受到干燥烈日与风沙漫天。这种感官刺激极大提升了学生对气候概念的认知深度与记忆效率。

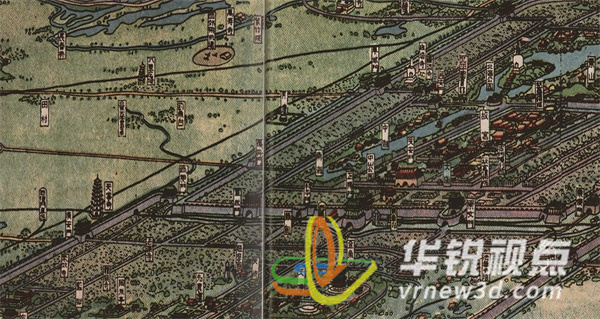

城市与人口分布的互动探索:不只是看图,而是参与其中

城市化进程、人口迁移、区域经济差异等人文地理内容,常因数据量大、变化复杂而让学生难以消化。借助VR技术,地理课堂可以构建动态的城市模型,展示从古城镇到现代都市的演变过程。学生还可以“进入”城市,观察人口密集区域、交通分布、工业带布局等,甚至模拟不同政策对城市发展的影响。例如模拟某城市“交通管制”或“产业迁移”后的变化,培养学生综合分析和预测能力。

探索极地与海洋,开启地理学科的全球视野

VR技术还可以带领学生踏足现实中难以抵达的地方。比如进入南极洲考察冰川融化对海平面上升的影响,或深入马里亚纳海沟了解深海生态与板块运动。在“虚拟地球”上自由航行,学生可以理解板块构造论、洋流与气候的关系、地球自转与昼夜变化的原因。VR不仅拓展了教学空间,也激发了学生对地球系统科学的探索兴趣。

激活课堂气氛,提升学习效率

地理是一门兼具科学性与实践性的学科,而VR恰好满足这一特性。教师不再单一讲授,而是引导学生自主探索、分析与提问。例如设置VR任务“寻找全球主要城市的共同特征”,学生需要在虚拟世界中走访多地,比较纬度、经济、人口等因素。这种互动式、项目式的教学方式,让地理学习更有参与感,也提升了学生的逻辑思维与数据处理能力。

从被动接收知识到主动探索世界

“公开课神器”之所以被称为神器,正是因为它让地理学习真正实现“知行合一”。学生不再是被动接受地理信息的容器,而是主动探索世界规律的观察者、思考者与解答者。通过VR技术搭建的沉浸式地理课堂,不仅让知识落地,更让兴趣生根。

VR技术为地理教学注入了前所未有的活力与可能。在教学中,它已不仅是一种技术手段,更是一种教学理念的革新。未来的地理课,将不只是“看地图、背知识”,而是“走出去、亲体验”的发现之旅。

0

0